今回は覚え書き的な記事でトルクレンチについて解説(大げさ!)します。

ざっとアナログタイプ(プレセット型)とデジタルタイプがありまして、両方一応持ってるんでメリットデメリット等詳しく紹介します。

「ネジ山なめた~」とか「ネジ緩んでる~」とかにならないように出来れば使って頂きたいトルクレンチです。

それではご覧下さい。

トルクレンチの意味

みなさんトルクレンチ使ってますか?

私も以前は使ってませんでした。

特にネジ山を潰すこと無く経験に頼りホイールナット等締め付けてましたが、ある日突然使い出すと使わないと不安に思えるようになりました。

ネジって締め込むと固くなって行き、固くなっても締まりますよね、これはネジ山が伸びていってるんです。

伸びが適度になる位置がメーカーが指定する適正トルクで、締めすぎればネジ山が伸びて、更に締め込めばネジ山が伸びきってネジ山を舐めることになります。

誰でも(老若男女)同じ力で安全に締めるためにトルクレンチがあると私は思ってます。

どのネジやボルトでも使え!なんて思ってませんが、ホイールナットとか足回り、安全に関与する場所とかは特に使って欲しいと思います。

簡単そうで難しい、難しそうで簡単なトルクレンチの使い方を記事に書きます。

トルクレンチ(プレセット型)紹介

これがトルクレンチでホームセンターとかで4000円~5000円で買える物になります。

内容物は奥側左からソケット22㍉19㍉17㍉14㍉21㍉(21㍉だけ薄型)と延長用エクステンション。

手前がトルクレンチ本体になります。

トルクレンチには小さなトルクから大きなトルクまで計れる範囲があります。

このトルクレンチの場合28Nm~210Nmまで計れて対応してます。

昔の言い方なら約2.8キロ~約21キロまでって感じです。

28Nmより小さなトルクで締める場合はもっと小さなトルクレンチを買う必要がありますし、210Nmより大きなトルクが計りたいならもっと大きなトルクレンチが必要になります。

一般人がトルクレンチで締めるのはホイールナットが多いと思うんで大体85Nm~110Nmが計れれば用は足りると思います。

でもマジでトルクレンチ買おうと思ってる方に重要なお知らせです。

上で書いたようにホイールナットを締めるように買う方はトルクレンチの長さも重要で110Nmが締めれるトルクレンチは一杯ありますが、短いヤツも多いんで最低でもトルクレンチの長さが35センチ以上あるヤツ買って下さい。

30センチほどのヤツも多く売ってますが短いので力が要ります。

出来れば200Nm位まで測れて長さも40センチは欲しいね。

この紹介してるトルクレンチは握る部分をグリグリ回してトルクを合せるタイプでプレセット型と言いアナログタイプになります。

後から紹介しますが数値を入力して使うタイプをデジタルトルクレンチと言います。

あとこの数値を合せるのがピカピカで見にくいですが、トルクレンチによっては本体が黒で各ラインや数字が白やゴールドになってればもっと見やすく使いやすくなります。

このピカピカトルクレンチでもラインや数字の部分に墨入れで色(黒等)を入れてやれば見やすく改造する事も可能です。

トルクの合せ方

このトルクレンチは28Nmから計れますがちょうど28の位置の線が回す部分の0(ゼロ)の位置に合わせば28Nmで締めれます。

この位置のまま締めれば最後にカチッと音がして(手応えもある)28Nmで締めれたことになります。

今度は28Nmの位置から画像右方向に回していき12の位置(半回転弱回した)になりました。

これは回す部分1目盛りで1Nmになり先ほどの28Nm+12Nm=40Nmに合せたことになります。

この回す部分は半回転で0~14Nmまで動き、更に半回転すれば又0~14Nm動き合計1回転で28Nm動きます。

なので本体目盛りは28Nmの次は1回転して42Nmになり、更に1回転したら56Nmになり、14づつ足した感じで70、84、98、112・・・と続きます。

必ず回す部分の0の位置で上に示した数値の横線になった位置で合せ、さらに回す部分で1目盛りづつ微調整して指定された数値に合せます。

「なんでこんな半端な数字なんだ?」って思ったあなたに朗報!

トルクレンチによっては合わせる数値が10Nm刻みで、回す部分も半回転か1回転で10Nmとか20Nmになってて考えやすいヤツもあります。

今度は56の位置が見えますが回す部分はあと4目盛りで0になり、0の位置で56Nmになるんでそれの4目盛り手前で4Nm引くと52Nmに合せたことになります。

こんな風に何度も合せてれば慣れてきます。

スズキの軽自動車用に85Nmに合せてみる

私の乗ってるワゴンRのホイールナットは85Nmで締めるのが指定トルクになってます。

まずは84Nmの位置に回す部分の0を合せます。

ワゴンRは85Nm指定なんであと1Nm足りません。

なので回す部分を1目盛り分回したら84Nm+1Nm=85Nmに合わせれました。

普通車用103Nmに合せてみる

今度は普通車用に103Nmに合せてみましょう。

98Nmの横線に回す部分の0の位置に合せ98Nmに合わせれました。

98Nmに合せたら残り5Nmを回す部分の目盛りを5まで回したら98Nm+5Nm=103Nmに合わせれました。

合せる作業の最後はこのロックですが、数値を合せたら時計まわしに回してロックして数値がずれないように固定します。

数値を合せる際にロックが効いてしまう時もあるんで緩めながら数値を合わせて数値が合ったら固定しましょう。

実際に使ってみる

実際にワゴンRで使って締めてみましょう。

スズキ車は19㍉ナットですが私のはBBS専用ナットが21㍉なんで21㍉ソケット付いてます。

この握る部分ですがザラザラ仕上げ(ローレット加工)の中にピカピカした線があります。

この線は手を添えるときには中指(お兄さん指)で握るように指定されてます。

ちょうど中指で持った位置がナットセンターからの距離からなのか指定されてます。

適当に普通に握ってもだいたいこの位置に来ますけどね。

あと締める時ですがゆっくり締めて指定トルクになった時の音をカチッとさせましょう。

それはなぜかと言えば勢いよく締めてカッチ~ンと音がしたらおそらくオーバートルク(締めすぎ)になってます。

グゥ~とゆっくり締めていくのがポイントです。

あと確認のために2回カチッカチッとするの(気持ちは分かるが)はオーバートルクになるのでダメで1回カチッと音がしたらやめておく(KTCの動画で見た)のが基本です。

最後は使い終わって入れ物に入れる前に回す部分を最小トルクの位置に合せて保管します。

このトルクレンチの場合は28Nmの位置に回す部分の0を合せるようにして保管します。

これはトルクレンチはバネを使っているためトルクの数値を上げるほどバネにストレスが掛かりバネの固さが変化して(バネがへたる)トルクの数値も狂ってくるようです。

それを防ぐためにも必ず最小トルク値で合わせてバネのストレスを解放して保管します。

あと最小トルク値(28Nm)以上緩めるのもダメって見たような気がしますが思い出せない・・・

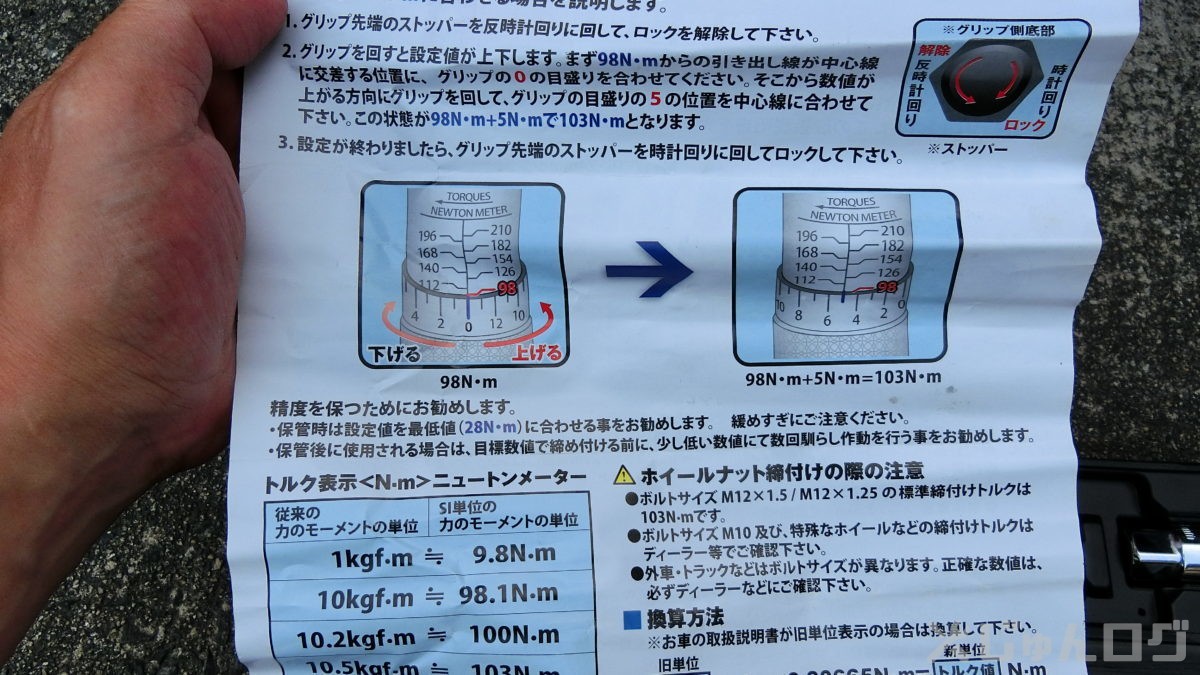

このトルクレンチに付属してた取説ですが保管時の事も書かれてます。

数値の合せ方(103Nm)とかロックのことも書かれてますね。

この画像見て気づきましたが(マジで知らなんだ)トルクレンチは使う前に少し低い数値で慣らしを行うと書いてあります。

例えば103Nmで締め付ける場合90~95Nm位に合わせて数回カチカチしてみるのが良いみたいです。

これにてプレセット型トルクレンチの紹介は終わりです。

続いてデジタル型です。

スナップオンのデジタルトルクレンチの紹介

私は老眼でプレセット型トルクレンチの数値を合せるのが苦手(たぶん多くの方が思ってる)です。

そんな方にはにデジタルトルクレンチが最高に使いやすいです。

計れる数値もこれは6.8Nm~169Nmまでと幅広く計れるので1本買えば2本分の価値があると思います。

このスナップオンのトルクレンチはお世辞にも安いとは言えませんが(実売価格6万オーバー)数値の見やすさで買いました!

スナップオンのバン乗ってる(バンセ)のが友人にいまして何かと(時々ですが)スナップオン買ってます(押し売りか?)。

尚高い物なので保管時は乾電池抜いて液漏れとかで壊れないようにしてます。

電池入れたら勝手に音楽♪と共に電源オンになり前回の数値を覚えてます。

この49NmはフリードのCVTフルードの交換時のドレンボルトの締め付けたトルク値です。

使い方は簡単でボタンのセンターの上下の三角ボタンで数値を変化させます。

差し込みは3/8でギアは72枚だったかな?

差し込みが3/8ではホイール用ソケットが使えないんで変換かまして1/2で使えるようにしてます。

21㍉薄型ソケット挿した感じになります。

スナップオンの良い部分はヘッドが15度曲げれるところが使いやすさに繋がってます。

実際ホイールナット締めるときもこの15度曲がるんでフェンダーとかが邪魔にならずなにかと良いです。

スナップオンのデジタルトルクレンチで締めてみる

ワゴンRで実際に締め付けてみますが締めていくと現在の数値が表示されてLEDランプでもお知らせしてくれてます。

オレンジランプが点灯し出すと音も「ピピピピ」って感じに鳴ります。

どんどん締めて行くにつれて数値も上がってきてLEDランプも2個から3個へ点灯も変わっていきます。

最後規定トルクで締めれたらLEDランプはグリンに変り「ピィ~」って音も鳴ります。

少しの間(数秒間)だけ締め込んだ数値が表示されます。

85Nmに対して85.6Nmで締めれたことが分かりました。

こんな感じでデジタルトルクレンチ便利です。

作業終了後は電池抜いて(液漏れ防止)保管します。

プレセット型のように保管時に最小トルク値に合せる事も無いです(ここ重要)。

箱に入れて保管です。

その他デジタルトルクレンチは角度締めが出来るとか、トルクアダプター付けても簡単に数値が変えれるとか機能は満載ですが私そんなこと多分しないんで・・・

プレセット型トルクレンチとデジタルトルクレンチの箱大きさの違いです。

こんな感じでデジタルトルクレンチの紹介を終わります。

プレセット型とデジタル型のメリットデメリット

プレセット型の良いところ

・安い

・作業が早い

プレセット型のデメリット

・使用後の保管時に最小数値に合せるの忘れる・・・

・数値が見えない(老眼)合せにくい

・数値に合わせて何本も必要になる(5Nm~25Nmを1本と28Nm~210Nmを1本など)

・オーバートルクになりやすい

デジタル型のメリット

・数値を合せるのが簡単

・締めた数値が見える

・小さな数値から大きな数値まで1本でまかなえる

・数値が見えるんでオーバートルクになりにくい

・数値が見えなくても音とLEDで教えてくれる

デジタル型のデメリット

・値段が高い

・数値を見ながらなので作業が遅い

ざっとこんな感じですかね。

ワゴンRの特別車載工具

余談になりますが、愛車のワゴンRスティングレーの車載工具の紹介です。

・紫丸は純正パンク修理キット。

・赤丸はBBS専用ナットの箱(菓子の箱)。

・黄色丸は空気圧センサーの工具が入った元箱。

・水色丸はエーモンのクロスレンチ、BBS専用ナットが21㍉なんで車載工具(19㍉)でホイールナットが緩めれないので21㍉も入ってるこれ積んでます。

・緑丸は純正の空気入れ。

・オレンジ丸は純正車載工具。

ざっとこんな物積んでます。

あとたまにブースターケーブルも積んでることもあります。

まとめ

今回は工具ネタでトルクレンチについて書いてみました。

プレセット型とデジタル型がありますが、どちらも使い方さえ間違わなければ同じような機能なんでどっちも良いです。

私は老眼なんでプレセット型の見えにくさと合せにくさに負けてデジタルトルクレンチ買いましたが、このデジタル表示は老眼のおっさんにはお勧め出来ます。

どちらも使い方でオーバートルクにもなるんで注意して使いましょう。

では安全安心整備で安全運転

ではでは・・・

コメント